普光寺観音堂および厨子(ふこうじかんのんどうおよびずし) [未指定文化財]

所 在 地:大牟田市大字今山2538番地

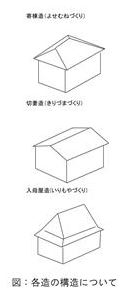

構 造:(観音堂)桁行三間、梁間三間、一重、寄棟造(よせむねづくり)、向拝一間、切妻造(きりづまづくり)、桟瓦葺

(厨子)桁行一間、梁間一間、一重、入母屋造(いりもやづくり)、妻入、柿葺

参考:寄棟造・切妻造・入母屋造の構造

参考:寄棟造・切妻造・入母屋造の構造

建 造 年 代:観音堂ー江戸時代中期(17世紀)

厨子ー江戸時代前期

普光寺観音堂

普光寺観音堂

普光寺観音堂 厨子

普光寺観音堂 厨子

普光寺の歴史

大牟田市大字今山に所在する天台宗の寺院・宇今山実成院普光寺は寺の歴史が極めて古く、平安時代の弘仁14(823)年に嵯峨天皇の皇子源師親が開創したと伝わり、古代から信仰を集めてきました。そして中世の石塔群が現在も多く残っていることからも分かるように、鎌倉・室町時代と仏教文化の隆盛とも大きく関わってきた寺院です。

しかし、天正10(1582)年、戦火に巻き込まれ当時の建物は焼失、再建は江戸時代まで待たれることとなります。

そして慶長年間(1596~1615年)、柳河城主・田中吉政の支援を受けた昌海阿闍梨という人物により再建され、今日に法燈を伝えています。

ココに注目!!

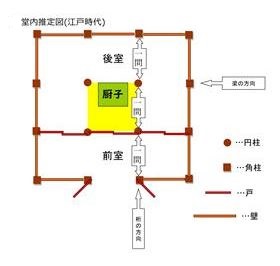

観音堂は、柱配置が古代に端を発する「一間四面堂(中央部に四本の円柱+周りを囲む十二本の角柱)」の形式を引き継いでいます。この特徴を持った建物は現存数も非常に少ないため、非常に貴重な建物であることが分かります。

なお前方の円柱位置で区切り前後の二室に分け、中世における密教仏堂に一般的な構成を取ります。なお元々は前方の室(外陣)については板壁などで囲まれていたようです。

観音堂内推定図

観音堂内推定図

向拝は19世紀のもので、屋根は近年の変更となりますが、軒下の細部形態などは正しく17世紀中期の形を保っている点が非常に高く評価できます。

なお厨子については屋根部の飾りを含めて大きく広がる屋根を持ち、そっくり古い形態を残しています。そのため、厨子を内包する観音堂の推定建設年代を江戸時代前期に遡らせる必要がある、という意見もあります。

参考文献:大牟田市教育委員会1986『大牟田市の文化財』