令和7年度の地籍調査事業

令和7年度は、次の地区の地籍調査を実施します。

(1)調査地区

船津町、藤田町の一部(0.67平方キロメートル)

(2)調査概要

[一筆地調査]藤田町の一部

土地所有者(相続人などを含む)の皆さんに自分の土地の境界を確認していただく一筆地調査(一筆境界の確認)を行います。

その後、確認された境界を土地ごとに測量を行います。

[閲覧]船津町、藤田町の一部

令和6年度に境界を確認したこれらの地区は、地籍簿と地籍図の案を土地所有者の皆さんに確認していただく閲覧を行います。

[お知らせとお願い]

一筆地調査および閲覧の対象となる土地所有者の皆さんには、後日、実施日時について案内を郵送します。

また、今後の進捗状況や予定については、随時、ホームページや広報おおむたでお知らせします。

地籍調査の実施にあたっては、土地所有者の皆さんの協力が必要不可欠となります。地籍調査を円滑に進めるため、皆さんの理解と協力をお願いします。

(3)地籍調査ルートおよび令和7年度地籍調査箇所

・本市の地籍調査等実施状況(市全体の進捗率:約24.5パーセント)

地籍調査実施済:市全体の約18.9パーセント

地籍調査と同等の調査実施済(土地区画整理事業等):市全体の約0.6パーセント

地籍調査と同等の調査実施済(土地改良事業):市全体の約5.0パーセント

地籍調査完了地区:大字岬、大字唐船、大字甘木、大字手鎌、健老町、北磯町、新開町、西新町、岬町、西港町1丁目・2丁目、新港町、四山町、入船町、高砂町、三川町2丁目・3丁目・4丁目

・地籍調査ルートおよび令和7年度地籍調査箇所

地籍調査を平成27年度より再開し、終わっていない約70平方キロメートルの区域を約30年かけて実施します。

大まかな調査ルートは、以下のとおり予定しています。

次の世代への安心のために、地籍調査を進めて行きます。

本市では、昭和58年度から地籍調査に着手し、平成元年度までに5.46平方キロメートルを実施しました。

その後、平成2年度から休止していた地籍調査を平成27年度に再開し、令和6年度までに9.93平方キロメートルの調査を行い、合計15.39平方キロメートルを実施しました。

今後も地籍調査を進めていくためには、土地所有者の皆さんの協力と理解が必要となります。そのため、ここでは地籍調査の目的、効果、進め方などを紹介します。

地籍調査とは

地籍調査は、国土調査法に基づき実施する調査の一つで、地籍(土地ごとの記録)の明確化を行うことを目的としています。

人に戸籍があるように、土地にも戸籍(地番・地目・面積・所有者など)があり、これを地籍といいます。その一筆ごとの土地について、所有者、地番、地目を調査し、境界の確認や面積測量を行い、その成果を基に「地籍簿」と「地籍図」を作成することを地籍調査といいます。地籍調査で作成した「地籍簿」と「地籍図」の案は、土地所有者の皆さんに確認していただいた後、その写しを法務局(登記所)に送付します。

法務局では、地籍簿を基に土地登記簿が書き改められ、地籍図が正式な地図として備え付けられます。

おおまかな調査の手順については、下記のとおり行います。

(1)土地所有者による境界の確認

(2)境界杭の測量

(3)調査結果を法務局に送付

なぜ地籍調査をするのか?

現在、法務局に備え付けられている土地登記簿と地図は、明治初期の地租改正時に作られたものに修正が加えられてきたものです。そのために、土地の境界や形状などが現状と異なっている場合があります。

その結果、土地に関するトラブルや大規模な災害が発生した際など、土地の実態を把握するのに時間がかかり、トラブル解決や災害復旧に支障を及ぼす要因となります。

このような不安や課題を解消し、土地所有者の皆さんの大切な財産の保全や土地の有効な活用を促進するために、地籍調査を実施します。

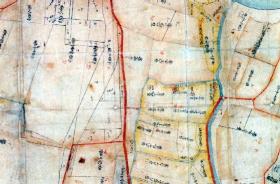

地籍調査を行うと、調査前の字限図が調査後の地籍図のように現地に合った正確な地図ができ上がります。

(地籍調査前 : 字限図(あざきりず) )

(地籍調査後 : 地籍図 )

地籍調査はこんなことに役立ちます

(1)早期の災害復旧

地震などで被災した場合も、境界の位置を出すことが可能となり、円滑な復旧作業ができます。

(2)土地境界をめぐるトラブルの未然防止

土地の境界を明確にすることで、境界紛争等のトラブルを防止することができます。

(3)土地取引の円滑化

正確な土地の状況が土地登記簿や地図に反映されるため、安心した土地取引ができます。

(4)土地の有効活用の促進

土地の境界や面積等の情報が明確化されることで、土地の有効活用ができます。

地籍調査の費用は

地籍調査の事業費は、国土調査法に基づき、国、県、市が負担することとなっています。

地籍調査はこのように進めていきます

地籍調査は、一つの地区を調査開始から3年かけて行い、その結果を4年目に法務局へ送付します。

[1年目]

・調査の準備

2年目に実施する境界の確認(一筆地調査)に必要な図面を作成します。

[2年目]

・調査実施地域の住民説明会

調査は、町・字(あざ)ごとに進めます。

該当する地域の土地所有者の皆さんを対象に説明会を開催し、調査方法や内容について説明します。

・境界の確認(一筆地調査)

土地の境界について、土地所有者の皆さんと現地での立ち会いにより確認します。

・確認が終わった境界の測量(一筆地測量)

確認された境界を土地ごとに測量し、正確な位置を測ります。

[3年目]

・地籍調査成果(地籍簿と地籍図)案の作成

一筆地調査と一筆地測量の結果をまとめ、地籍簿と地籍図の案を作成します。

・地籍調査成果の確認(閲覧)

地籍簿と地籍図の案は、市役所などで20日間閲覧できます。

万が一、誤りがあった場合はこの時に申し出てください。

[4年目]

・地籍調査の成果を法務局へ送付

地籍調査の成果を法務局へ送付します。

法務局では、地籍調査の成果を基に、土地登記簿と地図が書き換えられ備え付けられます。

地籍調査のここがポイント

地籍調査を進めるうえで、2年目に行う境界の確認は土地所有者の皆さんの協力が必要となります。

(1)個人境界杭の設置

「隣との境界を決めるのは、あなたです」

境界杭の設置は、将来紛争が起こらないよう、実測図を持っている人はそれを参考にしながら隣接者と現地でよく話し合って設置しましょう。

(2)境界の立ち会い

「あなたの財産を守る大切な立ち会い日です」

あなたの土地の境界立ち会い日時を郵送で通知しますので、現地で立ち会いをお願いします。やむなく立ち会いを第三者に委任するときは、境界がよく分かる人に委任し、委任状を提出してください。

(3)境界杭の保存

「杭を勝手に動かしたら罰せられます」

地籍調査で確定(確認)した境界杭は、勝手に動かしたり抜いたりしないでください。無断で境界杭を動かすことは法律で禁じられています。

地籍調査のあらまし

地籍調査の必要性や進め方などについて、概略を説明した「地籍調査のあらまし」をご覧ください。

地籍調査成果の閲覧・交付申請

地籍調査成果の閲覧・交付を希望される場合は、「地籍調査成果等の閲覧及び交付申請書」を市(国土調査室)に提出してください。なお、委任状については、土地所有者以外の方が地籍簿を閲覧・交付される場合のみ必要となります。

申請書ダウンロード

・申請書は下記のとおりですので、記入例を参照のうえ提出してください。

関連情報 ・詳しい情報は、国土交通省のホームページにある「地籍調査Webサイト」のページをご覧ください。