野外に生息するマダニ類やツツガムシ類は、動物の体液を吸うことで生活環が成り立っています。人が野外作業や農作業、レジャー等で、これらのダニの生息場所に立ち入ると、ダニに咬まれることがあります。ダニがウイルスや細菌などを保有している場合、咬まれた人が病気を発症することがあります。 ダニに咬まれることで起こる感染症はリケッチアやウイルスを保有するダニなどに咬まれることにより起こる感染症です。国内では、マダニに咬まれることで発症する「日本紅斑熱」、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」、ツツガムシに咬まれることにより発症する「つつが虫病」などが知られています。いずれも、全てのマダニ、ツツガムシが病原体を持っているわけではありません。 マダニとは マダニはマダニ科のダニ類の総称で、食品等に発生するコナダニ類や衣類や寝具に発生するヒョウダニ・ツメダニ類など、家庭内に生息するダニとは種類が異なります。

マダニ類は、比較的大型(吸血前で3ミリメートルから4ミリメートル)のダニで硬い外皮に覆われており、吸血すると10ミリメートルから15ミリメートルになります。なお、家庭内に生息するダニの多くは、0.5ミリメートル以下です。

日本でも全国的に分布しており、主に森林や草地等の野外に生息していて、市街地でも見られることがあります。  ツツガムシとはツツガムシは非常に小さなダニの一種で、日本には120種類以上のツツガムシが生息しています。この中で病原体を持つことと人に吸着する性質を併せ持っているのは、次の3種類が主なものです。 しかし、この3種類のツツガムシが病原体を持っているわけではなく、ごく一部のツツガムシだけが生まれながらに病原体を持っているに過ぎません。 (1)アカツツガムシ 昔から真夏に発生します。「ケダニ」とも呼ばれます。 (2)フトゲツツガムシ 全国的に春と秋に発生します。 (3)タテツツガムシ 主に房総半島、東海、関西及び九州で秋に発生します。  主な疾病、症状について 日本紅斑熱マダニに咬まれてから、2~8日後に、高熱、発疹、刺し口(ダニに咬まれた部分は赤く腫れ、中心部がかさぶたになる)が特徴的な症状です。紅斑は高熱とともに四肢や体幹部に広がっていきますが、痒くなったり、痛くなったりすることはありません。治療が遅れれば重症化や死亡する場合もあります。 重症熱性血小板症候群(SFTS)マダニに咬まれてから、6日~2週間程度で、原因不明の発熱、消化器症状(食欲低下、嘔気、嘔吐、下痢、腹痛)が中心です。時に頭痛、筋肉痛、神経症状(意識障害、けいれん、昏睡)、リンパ節腫脹、呼吸器症状(咳など)、出血症状(紫斑、下血)など様々な症状を引き起こします。重症化し、死亡することもあります。 ツツガムシ病ツツガムシに咬まれてから、10日~14日後に悪寒を伴う高熱及び頭痛、筋肉痛、全身倦怠が生じます。発症2日~3日後に全身に自覚症のない母指頭大(1~2cm)までの紅斑が生じ、紫斑を混じることがあります。ツツガムシは小さいため患者さんは咬まれた自覚がありません。したがって、山野へ入ったというエピソードがあることが重要です。 ダニ媒介脳炎ダニ媒介脳炎は日本ではあまり知られていませんが、世界では決してまれな病気ではありません。ダニ媒介脳炎にはいくつかの種類があり、中央ヨーロッパ型ダニ脳炎、ロシア春夏脳炎があります。 マダニに咬まれてから、1週間~2週間後、中央ヨーロッパ型ダニ脳炎では、発熱、筋肉痛などのインフルエンザ様症状が出現し、2~4日間続きます。そのつちの約3分の1は、髄膜脳炎に進展し、けいれん、めまい、知覚異常などがみられます。ロシア春夏脳炎では、高度の頭痛、発熱、悪寒などの後、髄膜脳炎に進展します。 | 主な蚊媒介感染症とは、病原体を保有する蚊に刺されることによって起こる感染症のことです。おもな蚊媒介感染症には、ウイルス疾患であるデング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症、日本脳炎、ウエストナイル熱、黄熱、原虫疾患であるマラリアなどがあります。 これらの感染症は主に、亜熱帯地域で流行しています。 原因となるウイルスは、感染した人の血を吸った蚊(日本ではヒトスジシマカ)の体内で増え、その蚊がまた他の人の血を吸うときにウイルスを移し、感染を広げていきます。 ヒトスジシマカとは 背中に1本の白い線がある3~5ミリメートルほどの蚊で、5月下旬から10 月下旬ころまで活動します。 雑木林・竹林・藪・墓地・公園などに見られます。特に日中に活発に吸血します。活動範囲は50~100メートル程度です。

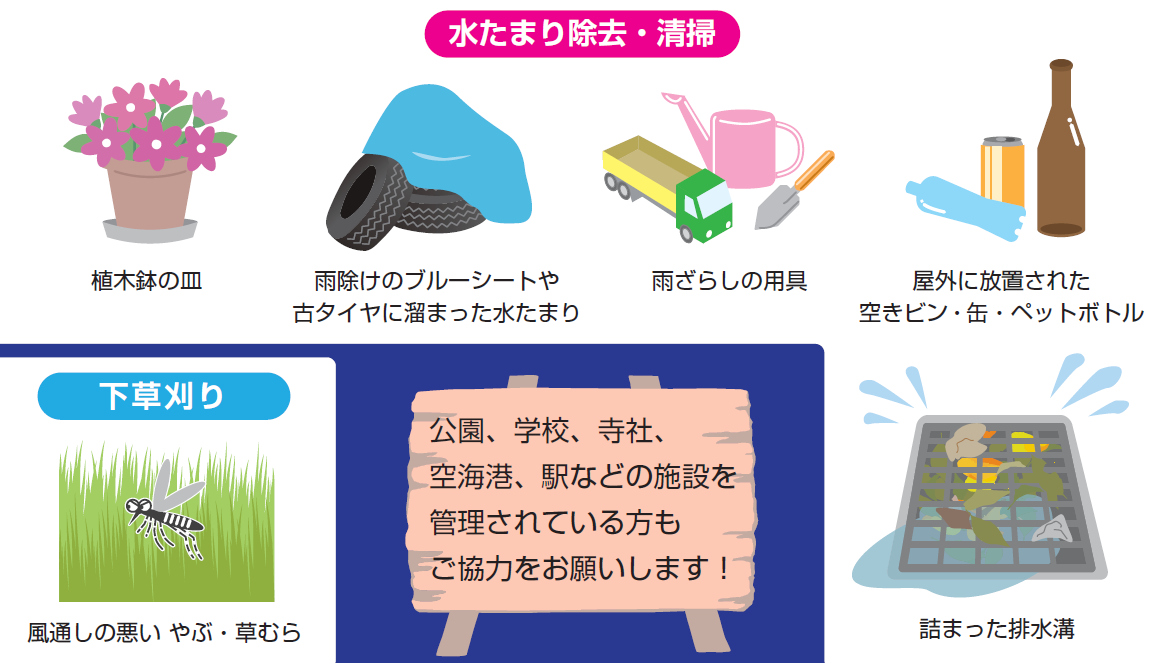

ジカ熱・デング熱対策◆蚊の発生を減らすために、定期的に幼虫が発生しそうな周辺の水たまりの除去・清掃をしましょう! ・植木鉢の皿 ・雨ざらしの用具 ・詰まった排水溝 ・雨除けのブルーシートや古タイヤに溜まった水たまり ・屋外に放置された空きビン・缶・ペットボトルなど ・風通しの悪い やぶ・草むら ◆下草を刈るなど、成虫が潜む場所をなくしましょう! ・風通しの悪いやぶ・草むら  主な疾病、症状について ジカ熱ジカウイルス感染症はデング熱およびチクングニア熱と同様、蚊を媒介して感染します。また、ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか、症状が軽いため気づきにくいこともあります。海外の流行地域において、蚊に刺されてから数日後に、軽度の発熱、発疹、結膜炎関節痛、筋肉痛、倦怠感、頭痛などの症状が見られた場合は、医療機関を受診してください。 日本脳炎ウイルスにより発生する疾病で、蚊を介して感染します。以前は高齢者や子どもによく見られた病気です。突然の高熱頭痛、嘔吐などで発症し意識障害や麻痺等の神経系の障害を引き起こす病気で後遺症を残すことや死に至ることもあります。日本脳炎ウイルスに感染した場合およそ1000人に1人が日本脳炎を発症し20~40%の人が亡くなってしまうといわれています。また、生存者の45~70%に精神障害などの後遺症が残るといわれています。 デング熱デング熱は急激な発熱で発症し、発心、頭痛、骨関節痛、嘔気・嘔吐などの症状が見られます。通常、2~7日で解熱し、発疹は解熱時に出現します。デング熱患者の一部は、まれに重症化してデング出血熱やデングショック症候群んを発症することがあり、早期に適切な治療が行われなければ死に至ることがあります。 チクングニア熱潜伏期後、患者の大多数は急性熱性疾患の症状を呈する。発熱と関節痛は必発であり、発疹は8割程度に認められる。関節痛は四肢(遠位)に強く対称性で、その頻度は手首、足首、指趾、膝、肘、肩の7順であり、関節の炎症や腫脹を伴う場合もある。関節痛は急性症状が軽快した後も、数週間から数か月にわたって続く場合がある。その他の症状としては、全身倦怠感・頭痛・筋肉痛・リンパ節腫脹である。血液所見では、リンパ球減少、血小板減少が認められる。重症例では神経症状(脳症)や劇症肝炎が報告されている。 |