持続可能な社会を創る「おおむたっ子」の育成を目指します!

☆特色1☆未来を創るESDの推進

本市の全ての市立学校は、平成24年1月17日にユネスコスクールに加盟しました。

一つの自治体が設置する全ての学校が、同時期にユネスコスクールに加盟承認を受けたのは大変珍しく、国内のユネスコ関係者から「ユネスコスクールのまち おおむた」と呼ばれています。

そこで、加盟承認された1月17日を「大牟田市ユネスコスクールの日」と定め、平成29年1月には制定記念式典を、また、平成30年1月には「ユネスコスクール・ESDのまち おおむた宣言」を行いました。さらに、「ユネスコスクールSDGs/ESD子どもサミット」を毎年1月に開催し、児童生徒による各学校の学習成果発表や他地域の学校との交流を行っています。

学校を核とした地域との連携を図りながら、大牟田市の特色あるSDGs(持続可能な開発目標)/ESD(持続可能な開発のための教育)の取組をさらに発展・拡充させ、持続可能な社会の創り手としての児童生徒の育成を目指します。

|

|

|

環境学習 《天の原小学校》 有明海につながる野間川の環境調査 | 防災減災学習 《宅峰中学校》 避難所運営訓練 | ESD推進事業 「ユネスコスクールSDGs /ESD子どもサミット」 《中友小学校》 |

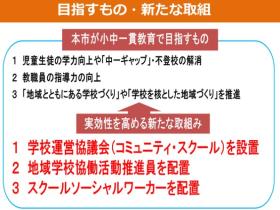

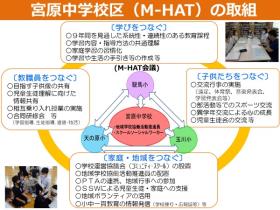

☆特色2☆小中一貫教育制度の導入

小学校及び中学校が、共通の教育目標、目指す児童生徒像のもと、義務教育9年間を見通した教育課程を編成し、教職員が一体となって学習指導や生徒指導に系統的・連続的に取り組むことで、より一層生きる力の育成を目指します。

既存の小学校及び中学校の施設と基本的な枠組みを残し、小中一貫教育制度の導入を進めていきます。

|  |

|

大牟田市が小中一貫教育で 目指すもの・新たな取組 | 宮原中学校区(MーHAT)の取組 | 『ようこそ先輩』宮原中学校の生徒がそれぞれの出身小学校に出向いて行う「小中交流」 |

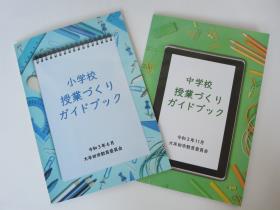

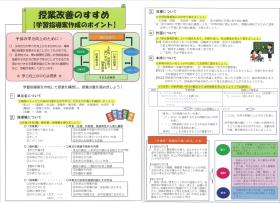

☆特色3☆「学びに向かう力」の育成

児童生徒が意欲をもって主体的に学び、基礎的・基本的な知識及び技能とそれらを活用する力を確実に身に付けることができるよう様々な学習機会の提供や指導方法の工夫改善を行い、一人一人の学力の状況に応じたきめ細かな指導の充実を図ります。

〇学習サポーターの派遣 | ○少人数授業推進のための 非常勤講師派遣 | ○35人以下の学級編制 |

放課後等に実施する補充学習に学習サポーターを派遣し、児童生徒個々の実態に応じたきめ細かな指導が行えるようにしています。 | 小・中学校に非常勤講師を派遣し、複数の教師による習熟度別・課題別の授業(少人数授業)を推進し、個に応じた学習の充実を図り、確かな学力を身につけることができるようにします。 | 小学校全学年の学級編制の少人数化(35人以下学級編制)を推進し、よりきめ細かな学習指導や生徒指導の充実を図ります。中学校においても、状況に応じて35人以下学級編制をすすめます。 |

○授業づくりガイドブックの活用 「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善向け「授業づくりガイドブック(小学校・中学校)」を作成し、教職員に配布して日々の授業で活用できるようにしています。 |  |  |

| 小・中学校「授業づくりガイドブック」 | 「授業改善のすすめ」 |

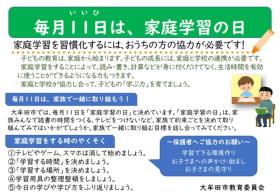

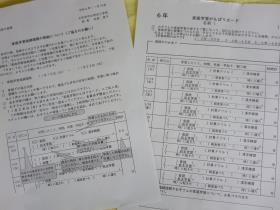

○家庭学習習慣の定着への取組 毎月11日(いい日)を「家庭学習の日」として定め、各中学校区において小学校と中学校が連携し、家庭学習強化週間の設定などを通して、家庭学習習慣を定着させる取組を行っています。 |  |  |

| 「家庭学習の日」チラシ | 家庭学習強調週間 (家庭学習がんばりカード) |

☆特色4☆スクールソーシャルワーカー・スクールカウンセラーの活用

スクールソーシャルワーカー(SSW)やスクールカウンセラー(SC)が有する専門的知識・技術を活用して、課題や悩みを抱える児童生徒とその保護者への支援を行い、事案の解決や改善を図ります。また、教師の援助力の向上、子どもの自己肯定感や自尊感情を高める取組等を行い、学校の相談体制を支援することで、不登校を生まない、児童生徒が安心して登校できる学校づくりを目指します。

☆特色5☆人権・同和教育の推進

学校教育活動全体をとおして、人権尊重の視点を取り入れた教育を推進し、児童生徒に偏見や差別意識をなくす人権感覚と実践力を養い、人権が尊重される社会の基盤づくりを進めています。

| |

| 人権・同和教育カリキュラム 授業の様子 | 人権の花運動における人権擁護員の授業 |

12月の全校朝会にて校長先生から人権に関する話

大牟田市人権・同和教育研究 研究実践交流会

☆特色6☆小規模特認校制度(上内小学校・玉川小学校)

豊かな自然の中での体験活動や少人数での学習指導、温かい地域との交流を生かした教育活動を特色とする上内小学校と玉川小学校には、大牟田市内全域からの就学が可能です。

上内小学校や玉川小学校の小規模特認校制度については、以下のリンクをクリックしてご覧ください。

玉川野草園でヨモギの収穫

どんど焼き前の餅つき

地域の宝の学習

☆特色7☆特別支援教育の推進

小・中学校の通常学級において、学習や学校生活の支援等を必要とする児童生徒に対して支援員を配置しています。支援員を配置した学校では、支援員と特別支援教育コーディネーターとの連携による校内支援体制の充実を図っています。

また、大牟田特別支援学校は、地域の特別支援教育のセンター的機能の役割を有することから、支援等を必要とする幼児児童生徒の保護者や教員の相談を受けたり、研修を企画運営したりして、情報提供を行っています。

生涯学習支援センター2階の教育支援センターには、昭和教室、通級指導教室、教育相談室があり、児童生徒やその保護者への個別の支援をはじめ、教育相談の充実を図っています。

☆特色8☆子ども大牟田検定(郷土)・ 子ども体力検定の実施

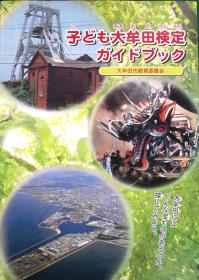

★子ども大牟田検定(郷土)

大牟田の歴史・自然・近代化産業遺産群などを盛り込んだ「子ども大牟田検定ガイドブック」を配布し、年2回「子ども大牟田検定」を実施することで、郷土を愛する心情を育みます。

検定問題については、児童生徒が意欲的に挑戦できるように、小学1・2年生は入門編、小学3年生以上は基礎編と上級編の検定問題を作成しています。実施後、児童生徒の励みとなるよう、正答数に応じて「博士」や「ゴールド」などの称号を設けています。

通算で「博士」「ゴールド」を5回以上達成した児童・生徒には、「子ども大牟田大使」の称号が授与されます。

令和5年1月からは、タブレット端末を活用して受検できるようになりました。

| | |

| 子ども大牟田検定ガイドブック | 子ども大牟田検定(検定直前の様子) | 子ども大牟田検定(個人タブレットで) |

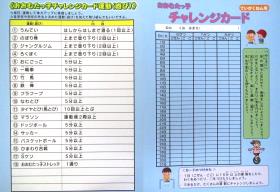

★子ども大牟田体力検定

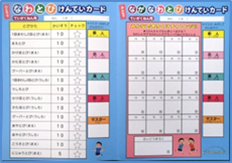

チャレンジカードとなわとび検定カードを全児童生徒に配布し、児童生徒が主体的・日常的に運動に取り組み、体力を向上させるとともに、健康な生活の実践への興味・関心をもつことができるようにします。

また、学校の実情に応じて、体力検定(年2回)に挑戦しています。

|

|

| 低学年用:おおむたっ子チャレンジカード(表紙) | 低学年用:おおむたっ子チャレンジカード(内側)

なわとび検定カード |

|

|

| なわとび検定 個人で短縄を跳ぶ様子 | なわとび検定 クラスで長縄に挑戦するの様子 |

☆特色9☆英語教育の推進

大牟田市は、全国に先駆けて、平成12年度から市立小学校の全学年で学級担任を中心に英語活動に取り組んできました。令和2年(2020年)の学習指導要領の改訂に伴い、3・4年生は外国語活動、5・6年生は外国語科を学習することになりました。1、2年生の英語活動も次の学年につながるよう工夫して授業を行っています。小学校においても中学校においても、グローバル化の進展に対応できる人材の育成に向けて、英語教育のさらなる充実を図ります。

また、中学校において英検3級の受検を希望する生徒に対して、受検料の一部を補助しています。

|

|  |

| 小学校の授業風景 | 英語教育推進校の実践 | 中学校の授業風景 |

|

|

|

授業風景 小学校 LGT | 授業風景 中学校 ALT | 授業風景 小学校 ALT |

☆特色10☆児童会・生徒会リーダーミーティングによる取組の交流・発信

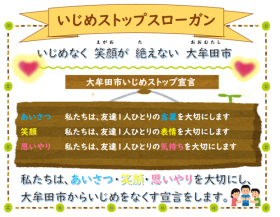

全市立学校の児童生徒のリーダーが集まって、「いじめを許さない・いじめのない学校づくり」や「みんなが笑顔で登校する学校づくり」について、考えを深めるミーティングを行っています。

「思いやり・親切」の心あふれる、楽しい学校生活、豊かな人間関係づくりを推進します。

|  |  |

児童会・生徒会リーダーミーティング

| 市内全学校で取り組んでいる メルシーアーチ | いじめストップスローガン

|